公的介護保険の自己負担割合はどのくらい?

負担額や支給限度額を解説

負担額や支給限度額を解説

要介護認定を受け、公的介護保険(以下、介護保険)のサービスを利用すると、1~3割の自己負担額が発生します。また、介護保険には支給限度額が定められており、その限度額を超えた金額は全額自己負担となります。では、介護保険の自己負担割合や支給限度額は、どのように決まるのでしょうか。

ここでは、介護保険の自己負担割合の決め方や、介護サービスごとの支給限度額、介護保険の自己負担額を軽減する方法について解説します。

介護サービス利用時の自己負担割合

介護保険のサービスは、要介護認定を受ければ利用可能です。ただし、介護保険サービスにかかる費用がすべて公費でまかなわれるわけではありません。加入者の区分や所得によって、所定の自己負担額が発生します。

介護保険の加入者は、65歳以上の「第1号被保険者」と、40歳以上65歳未満の「第2号被保険者」に区分されます。

第1号被保険者の自己負担割合は、所得等の条件に応じてサービス利用料金の1~3割、第2号被保険者の場合は、所得や世帯人数等にかかわらず1割です。

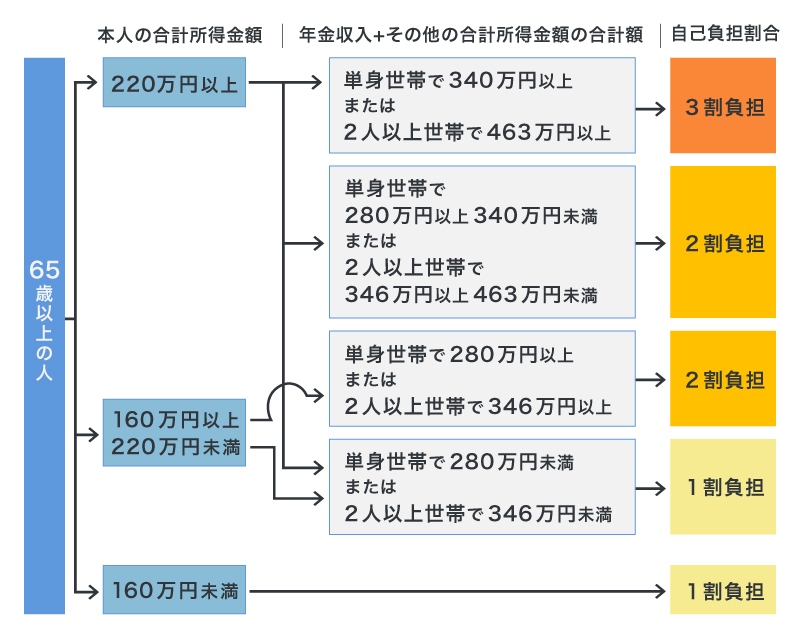

第1号被保険者の自己負担割合が1割・2割・3割のいずれになるかは、本人の所得等によって、次のように判定されます。

■利用者負担の判定の流れ

※第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)、市区町村民税非課税の人、生活保護受給者は上記にかかわらず1割負担

※出典:「利用者負担割合の見直しに係る周知用リーフレット」(厚生労働省)

(https://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2018/06/vol.658.pdf)を基に作成

ただし、要介護度によって支給限度額が定められており、限度額を超えた分については、自己負担割合にかかわらず、全額利用者が支払います。

介護保険の負担割合はいつ決まる?

介護保険の負担割合が決まるタイミングは、要介護認定の申請を行い、要介護・要支援の判定が下りる時です。要介護・要支援認定を受けると、介護保険の負担割合が記された「介護保険負担割合証」が各自治体から郵送されます。介護保険負担割合証は、前年の所得等によって毎年自動で更新され、原則として7月に各自治体から送付されます。

なお、介護保険サービスを利用する際には、この介護保険負担割合証と介護保険被保険者証が必要です。介護保険被保険者証は、第1号被保険者は65歳になる誕生月に、第2号被保険者は要介護・要支援の認定を受けた場合に自治体から届きます。

介護保険の支給限度額

介護保険を利用した居宅サービス、特定福祉用具販売、住宅改修には、それぞれ給付額の上限(支給限度額)が定められています。支給限度額を超えて介護保険サービスを利用した場合、超えた部分については全額が自己負担となります。

では、介護保険の支給限度額を、サービスの種類ごとに見ていきましょう。

居宅サービス

居宅サービスとは、自宅で生活しながら受けられる介護保険サービスのことで、訪問介護や通所介護(デイサービス)等さまざまな種類があります。介護保険の居宅サービスを利用する際には、要介護度に応じて支給限度額が定められています。居宅サービスの支給限度額は、以下のとおりです。

■居宅サービス利用時の1か月あたりの利用限度額

| 要介護度 | 1か月あたりの支給限度額 |

|---|---|

| 要支援1 | 5万320円 |

| 要支援2 | 10万5,310円 |

| 要介護1 | 16万7,650円 |

| 要介護2 | 19万7,050円 |

| 要介護3 | 27万480円 |

| 要介護4 | 30万9,380円 |

| 要介護5 | 36万2,170円 |

※出典:「介護事業所・生活関連情報検索」(厚生労働省)

(https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/fee.html)を基に作成

支給限度額の範囲内でサービスを利用した場合は、自己負担は1~3割ですが、限度額を超えた分については全額自己負担となります。

なお、後述する施設サービス等は支給限度額の対象外です。

特定福祉用具販売

特定福祉用具とは、福祉用具のうち、入浴や排泄の際に用いられる等、貸与にはなじまないものを指します。このような特定福祉用具の購入にあたっては、4月1日から翌年3月31日までの1年間で10万円を限度額として、介護保険からの給付が受けられます。限度額を超えた分に関しては、全額が自己負担です。

特定福祉用具に該当するのは以下の6品目で、要介護度に応じて使用できる品目が異なります。

<特定福祉用具の対象>

- 腰掛け便座

- 自動排泄処理装置の交換可能部品

- 排泄予測支援機器

- 入浴補助用具

- 簡易浴槽

- 移動用リフトのつり具部品(リフト部分は含みません)

介護保険を利用して特定福祉用具を購入する場合は、利用者がいったん全額を支払った後、自己負担割合に応じてかかった費用の7~9割が払戻されます。例えば、自己負担割合が1割の人が10万円分の特定福祉用具を購入したとすると、9万円が介護保険から給付されるということです。

住宅改修

要支援者または要介護者が、在宅での生活に支障がないように住宅を改修した場合の改修費用について、支給限度額の範囲内で介護保険から給付が受けられます。住宅改修費の支給限度額は、要介護度にかかわらず、一人につき20万円です。

支給限度額の範囲内であれば、複数回申請することもできます。例えば、自己負担割合が1割の人なら、保険給付は最大18万円、自己負担額が2万円です。なお、要介護度の区分が3段階以上重くなった時や、住宅改修後に転居した場合は、再度20万円までの支給限度額が適用されます。

住宅改修費の給付を受けるには、あらかじめケアマネージャーへ相談し、工事前に住宅改修が必要な理由書等、工事完成後に領収書等をそれぞれ自治体に提出する必要があります。

保険給付の対象となる住宅改修の種類は、以下のとおりです。

<住宅改修の種類>

- 手すりの取り付け

- 段差の解消

- 滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更

- 引き戸等への扉の取り替え

- 洋式便器等への便器の取り替え

- その他上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

居宅サービス利用時の自己負担額

前述したように、介護保険の自己負担割合は、所得等に応じて1~3割です。では、実際に居宅サービスを利用した時、自己負担額はどれくらいになるのでしょうか。

自宅で生活しながら受けられる居宅サービスのうち、訪問介護、通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)を利用した場合の自己負担額について、それぞれ見ていきましょう。

訪問介護の場合

訪問介護とは、訪問介護員が利用者の自宅を訪問し、食事・排泄・入浴等の身体介護や、掃除・洗濯・買い物・調理等の生活援助を行うサービスです。通院等のための乗車・降車の介助サービスも含まれます。

■訪問介護利用時の自己負担額

| サービス内容 | 所要時間 | 単位 | 自己負担額(1回)※1単位=10円の場合 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||

| 身体介護 | 20分未満 | 167単位 | 167円 | 334円 | 501円 |

| 20分以上30分未満 | 250単位 | 250円 | 500円 | 750円 | |

| 30分以上1時間未満 | 396単位 | 396円 | 792円 | 1,188円 | |

| 1時間以上 | 579単位 ※以降30分ごとに+84単位 | 579円 | 1,158円 | 1,737円 | |

| 生活援助 | 20分以上45分未満 | 183単位 | 183円 | 366円 | 549円 |

| 45分以上 | 225単位 | 225円 | 450円 | 675円 | |

| 通院等乗降介助 | 1回につき | 99単位 | 99円 | 198円 | 297円 |

※出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省)介護1

(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000728262.pdf)を基に作成

通所介護(デイサービス)の場合

通所介護(デイサービス)とは、利用者の心身機能の維持や家族の負担軽減等を目的として実施する通所型サービスです。通所施設に通い、食事や入浴、排泄といった日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練、口腔機能訓練サービス等を日帰りで受けることができます。

通所介護の費用は、事業所の規模や要介護度、サービス時間等によって異なります。

通常規模型の通所介護を利用した場合の自己負担額の例は、以下のとおりです。なお、食費やおむつ代等の日常生活費等は、別途負担する必要があります。

■通所介護(デイサービス)利用時の自己負担額(通常規模型)

| サービス時間 | 要介護度 | 単位 | 自己負担額(1回)※1単位=10円の場合 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||

| 3時間以上4時間未満 | 要介護1 | 368単位 | 368円 | 736円 | 1,104円 |

| 要介護2 | 421単位 | 421円 | 842円 | 1,263円 | |

| 要介護3 | 477単位 | 477円 | 954円 | 1,431円 | |

| 要介護4 | 530単位 | 530円 | 1,060円 | 1,590円 | |

| 要介護5 | 585単位 | 585円 | 1,170円 | 1,755円 | |

| 4時間以上5時間未満 | 要介護1 | 386単位 | 386円 | 772円 | 1,158円 |

| 要介護2 | 442単位 | 442円 | 884円 | 1,326円 | |

| 要介護3 | 500単位 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | |

| 要介護4 | 557単位 | 557円 | 1,114円 | 1,671円 | |

| 要介護5 | 614単位 | 614円 | 1,228円 | 1,842円 | |

| 5時間以上6時間未満 | 要介護1 | 567単位 | 567円 | 1,134円 | 1,701円 |

| 要介護2 | 670単位 | 670円 | 1,340円 | 2,010円 | |

| 要介護3 | 773単位 | 773円 | 1,546円 | 2,319円 | |

| 要介護4 | 876単位 | 876円 | 1,752円 | 2,628円 | |

| 要介護5 | 979単位 | 979円 | 1,958円 | 2,937円 | |

| 6時間以上7時間未満 | 要介護1 | 581単位 | 581円 | 1,162円 | 1,743円 |

| 要介護2 | 686単位 | 686円 | 1,372円 | 2,058円 | |

| 要介護3 | 792単位 | 792円 | 1,584円 | 2,376円 | |

| 要介護4 | 897単位 | 897円 | 1,794円 | 2,691円 | |

| 要介護5 | 1,003単位 | 1,003円 | 2,006円 | 3,009円 | |

| 7時間以上8時間未満 | 要介護1 | 655単位 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 |

| 要介護2 | 773単位 | 773円 | 1,546円 | 2,319円 | |

| 要介護3 | 896単位 | 896円 | 1,792円 | 2,688円 | |

| 要介護4 | 1,018単位 | 1,018円 | 2,036円 | 3,054円 | |

| 要介護5 | 1,142単位 | 1,142円 | 2,284円 | 3,426円 | |

| 8時間以上9時間未満 | 要介護1 | 666単位 | 666円 | 1,332円 | 1,998円 |

| 要介護2 | 787単位 | 787円 | 1,574円 | 2,361円 | |

| 要介護3 | 911単位 | 911円 | 1,822円 | 2,733円 | |

| 要介護4 | 1,036単位 | 1,036円 | 2,072円 | 3,108円 | |

| 要介護5 | 1,162単位 | 1,162円 | 2,324円 | 3,486円 | |

※出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省)介護5

(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000728262.pdf)を基に作成

通所リハビリテーション(デイケア)の場合

通所リハビリテーション(デイケア)は、介護老人保健施設、病院や診療所で提供されるリハビリテーションです。身体機能の回復・維持、認知機能の向上等を目的に、日帰りで機能訓練や口腔機能向上サービス等を受けられます。通所リハビリテーションを利用できるのは、居宅で生活を送る要介護者のうち、主治医がサービスの利用が必要であると認めた場合のみです。

通所リハビリテーションの費用も、事業所の規模や要介護度、サービス時間等によって異なります。

通常規模の事業所で通所リハビリテーションを利用した場合の自己負担額の例は、以下のとおりです。通所介護と同様、食費やおむつ代等の日常生活費等は、別途自己負担となります。

■通所リハビリテーション(デイケア)利用時の自己負担額(通常規模の事業所)

| サービス時間 | 要介護度 | 単位 | 自己負担額(1回)※1単位=10円の場合 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||

| 1時間以上2時間未満 | 要介護1 | 366単位 | 366円 | 732円 | 1,098円 |

| 要介護2 | 395単位 | 395円 | 790円 | 1,185円 | |

| 要介護3 | 426単位 | 426円 | 852円 | 1,278円 | |

| 要介護4 | 455単位 | 455円 | 910円 | 1,365円 | |

| 要介護5 | 487単位 | 487円 | 974円 | 1,461円 | |

| 2時間以上3時間未満 | 要介護1 | 380単位 | 380円 | 760円 | 1,140円 |

| 要介護2 | 436単位 | 436円 | 872円 | 1,308円 | |

| 要介護3 | 494単位 | 494円 | 988円 | 1,482円 | |

| 要介護4 | 551単位 | 551円 | 1,102円 | 1,653円 | |

| 要介護5 | 608単位 | 608円 | 1,216円 | 1,824円 | |

| 3時間以上4時間未満 | 要介護1 | 483単位 | 483円 | 966円 | 1,449円 |

| 要介護2 | 561単位 | 561円 | 1,122円 | 1,683円 | |

| 要介護3 | 638単位 | 638円 | 1,276円 | 1,914円 | |

| 要介護4 | 738単位 | 738円 | 1,476円 | 2,214円 | |

| 要介護5 | 836単位 | 836円 | 1,672円 | 2,508円 | |

| 4時間以上5時間未満 | 要介護1 | 549単位 | 549円 | 1,098円 | 1,647円 |

| 要介護2 | 637単位 | 637円 | 1,274円 | 1,911円 | |

| 要介護3 | 725単位 | 725円 | 1,450円 | 2,175円 | |

| 要介護4 | 838単位 | 838円 | 1,676円 | 2,514円 | |

| 要介護5 | 950単位 | 950円 | 1,900円 | 2,850円 | |

| 5時間以上6時間未満 | 要介護1 | 618単位 | 618円 | 1,236円 | 1,854円 |

| 要介護2 | 733単位 | 733円 | 1,466円 | 2,199円 | |

| 要介護3 | 846単位 | 846円 | 1,692円 | 2,538円 | |

| 要介護4 | 980単位 | 980円 | 1,960円 | 2,940円 | |

| 要介護5 | 1,112単位 | 1,112円 | 2,224円 | 3,336円 | |

| 6時間以上7時間未満 | 要介護1 | 710単位 | 710円 | 1,420円 | 2,130円 |

| 要介護2 | 844単位 | 844円 | 1,688円 | 2,532円 | |

| 要介護3 | 974単位 | 974円 | 1,948円 | 2,922円 | |

| 要介護4 | 1,129単位 | 1,129円 | 2,258円 | 3,387円 | |

| 要介護5 | 1,281単位 | 1,281円 | 2,562円 | 3,843円 | |

| 7時間以上8時間未満 | 要介護1 | 757単位 | 757円 | 1,514円 | 2,271円 |

| 要介護2 | 897単位 | 897円 | 1,794円 | 2,691円 | |

| 要介護3 | 1,039単位 | 1,039円 | 2,078円 | 3,117円 | |

| 要介護4 | 1,206単位 | 1,206円 | 2,412円 | 3,618円 | |

| 要介護5 | 1,369単位 | 1,369円 | 2,738円 | 4,107円 | |

※出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省)介護6

(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000728262.pdf)を基に作成

施設サービス利用時の自己負担額

施設サービスとは、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設(老健)等の介護保険施設に入居して受けることができる介護サービスを指します。ここでは、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)における介護サービス費の自己負担額の例を見ていきましょう。

なお、実際に入居した場合は、以下の自己負担額の他、食費、居住費、日常生活費等が別途必要になります。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、原則として要介護3以上の認定を受けた人を対象とした介護施設です。常に介護が必要で、在宅での生活が困難な人の入所を受け入れ、日常生活上の支援や、機能訓練、療養上の世話等を提供します。

介護サービス費は、施設の体制や部屋のタイプ等によって、以下のように金額が変わります。

■介護老人福祉施設(従来型個室・多床室)利用時の介護サービス費の自己負担額

| 要介護度 | 自己負担額(30日あたり)※1単位=10円の場合 | ||

|---|---|---|---|

| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |

| 要介護3 | 2万1,360円 | 4万2,720円 | 6万4,080円 |

| 要介護4 | 2万3,400円 | 4万6,800円 | 7万200円 |

| 要介護5 | 2万5,410円 | 5万820円 | 7万6,230円 |

■介護老人福祉施設(ユニット型個室)利用時の介護サービス費の自己負担額

| 要介護度 | 自己負担額(30日あたり)※1単位=10円の場合 | ||

|---|---|---|---|

| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |

| 要介護3 | 2万3,790円 | 4万7,580円 | 7万1,370円 |

| 要介護4 | 2万5,860円 | 5万1,720円 | 7万7,580円 |

| 要介護5 | 2万7,870円 | 5万5,740円 | 8万3,610円 |

※出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省)介護17

(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000728262.pdf)を基に作成

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)とは、要支援2もしくは要介護1以上の認知症の人を対象に、専門的なケアを提供するサービスです。入居後は、5~9人からなるユニット(生活空間)で共同生活を送りつつ、生活支援や機能訓練等のサービスを受けます。1つのグループホームにおけるユニット数は最大3つで、要介護度とユニット数に応じて費用が変わります。

グループホームに入居した場合の介護サービス費の自己負担額は、以下のとおりです。

なお、食材料費や理美容代、おむつ代といった日常生活費等は、別途負担する必要があります。

■認知症対応型共同生活介護(グループホーム)利用時の介護サービス費の自己負担額

| 要介護度 | 自己負担額(30日あたり)※1単位=10円の場合 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| ユニットが1つの場合 | ユニットが2つ以上の場合 | |||||

| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |

| 要支援2 | 2万2,800円 | 4万5,600円 | 6万8,400円 | 2万2,440円 | 4万4,880円 | 6万7,320円 |

| 要介護1 | 2万2,920円 | 4万5,840円 | 6万8,760円 | 2万2,560円 | 4万5,120円 | 6万7,680円 |

| 要介護2 | 2万4,000円 | 4万8,000円 | 7万2,000円 | 2万3,610円 | 4万7,220円 | 7万830円 |

| 要介護3 | 2万4,690円 | 4万9,380円 | 7万4,070円 | 2万4,330円 | 4万8,660円 | 7万2,990円 |

| 要介護4 | 2万5,200円 | 5万400円 | 7万5,600円 | 2万4,810円 | 4万9,620円 | 7万4,430円 |

| 要介護5 | 2万5,740円 | 5万1,480円 | 7万7,220円 | 2万5,320円 | 5万640円 | 7万5,960円 |

※出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省)地域6,10

(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000728262.pdf)を基に作成

介護費用の自己負担軽減を図る制度

介護保険の自己負担額は、実際にかかるサービスの料金の1~3割とはいえ、状況によっては費用負担を重く感じることもあるかもしれません。介護費用の自己負担額を軽減できる制度について見ていきましょう。

高額介護サービス費

高額介護サービス費とは、月々の利用者負担額(福祉用具購入費や食費・居住費等一部を除く)の合計額が、所得に応じて区分された上限額を超えた場合に、超過分が介護保険から支給される制度です。上限額は、以下の4段階の区分で設定されています。なお、支給を受けるには市区町村への申請が必要です。

■高額介護サービス費の負担上限額

| 区分 | 対象 | 負担上限額(月額) |

|---|---|---|

| 第1段階 | 生活保護を受給している人等 | 1万5,000円(個人) |

| 第2段階 | 世帯の全員が市町村民税非課税で、前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下 | 2万4,600円(世帯) 1万5,000円(個人) |

| 第3段階 | 世帯の全員が市町村民税非課税で、第1段階および第2段階に該当しない人 | 2万4,600円(世帯) |

| 第4段階 | 市区町村民税課税世帯~課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 4万4,400円(世帯) |

| 課税所得380万円(年収約770万円)~690万円(年収約1,160万円)未満 | 9万3,000円(世帯) | |

| 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 14万100円(世帯) |

※出典:「介護事業所・生活関連情報検索」(厚生労働省)

(https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/fee.html)を基に作成

高額医療・高額介護合算制度

高額医療・高額介護合算制度は、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の医療保険と介護保険における自己負担の合算額が高額な場合、自己負担を軽減する制度です。同じ公的医療保険を利用している世帯内で、公的医療保険と介護保険の自己負担合算額が、所定の自己負担限度額を超えた場合に超過分の金額が払戻されます。ただし、自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給されません。

世帯ごとの限度額は、以下のとおりです。

■高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額(世帯単位)

| 75歳以上 | 70~74歳 | 70歳未満 | ||

|---|---|---|---|---|

| 介護保険+後期高齢者医療 | 介護保険+健康保険(協会けんぽ、健康保険組合等)または国民健康保険 | |||

| 年収約1,160万円~ | 212万円 | |||

| 年収約770~約1,160万円 | 141万円 | |||

| 年収約370~約770万円 | 67万円 | |||

| ~年収約370万円 | 56万円 | 60万円 | ||

| 市町村民税世帯非課税等 | 31万円 | 34万円 | ||

| 市町村民税世帯非課税かつ年金収入80万円以下等 | 本人のみ | 19万円 | ||

| 介護利用者が複数 | 31万円 | |||

※出典:「介護事業所・生活関連情報検索」(厚生労働省)

(https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/fee.html)を基に作成

負担限度額認定

負担限度額認定は、介護保険施設に入居したり、ショートステイを利用したりした際の、居住費や食費の負担を軽減する制度です。以下の要件を満たす場合は、預貯金等の資産によって負担限度額が決まり、限度額を超えた分については介護保険から支払われます。

<認定要件>

- 本人および配偶者、本人と同一世帯者が住民税非課税であること

- 預貯金等合計額が、基準額以下であること

医療費控除

医療費控除は、その年の1~12月に支払った公的医療保険の自己負担分の医療費が、一定額を超えた場合、確定申告で申請することで受けられる所得控除のひとつです。医療費控除は、訪問看護や訪問リハビリテーションといった一部の介護サービス費の自己負担分も対象になります。医療費控除を適用すると、その年の課税所得を少なくできるので、所得税や住民税の負担が軽減されます。

介護に関する経済的負担をカバーするなら民間の介護保険も検討しよう

公的介護保険は、介護が必要になった時の費用負担を軽減するための制度です。ただし、公的介護保険を利用しても、自己負担額がゼロになるわけではありません。公的介護保険の介護サービスを利用する際には、所得等に応じて1~3割の自己負担額が発生します。また、介護サービスごとの支給限度額を超えた分の金額は、すべて自己負担です。

将来、介護が必要になった時の費用負担に不安を感じるなら、民間の介護保険でカバーするのもひとつの方法です。民間の介護保険に加入しておけば、公的介護保険だけではまかないきれない費用負担にも備えることができます。「ほけんの窓口」では、民間の介護保険に関する質問や見積もり等について、何度でも無料で相談できます。また、資産運用についても相談可能です。民間の介護保険や資産運用について検討したい場合は、ぜひ「ほけんの窓口」へご相談ください。

監修者プロフィール

原 絢子

日本FP協会 AFP認定者、2級ファイナンシャル・プランニング技能士

自分で保険の見直しを行ったのをきっかけに、お金の知識を身につけることの大切さを実感し、ファイナンシャルプランナーとして活動を始める。モットーは「自分のお金を他人任せにしない」。一人でも多くの人がお金を味方につけて、自分の思い描く人生を歩んでほしいと、マネーリテラシーの重要性を精力的に発信している。FPサテライト株式会社所属FP。